ヘッダーの始まり

- ホーム

- 教育

- 一貫教育校(小・中・高等学校)

- 慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉

-

女子高等学校 「ドイツ語が大学生活につながり活きる」

一貫教育校の「多言語教育」

慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉

一貫教育校の「多言語教育」

(2025年2月掲載)

女子高等学校 「ドイツ語が大学生活につながり活きる」

山瀧真央さん

鈴木日和子さん

慶應義塾大学理工学部1年生(女子高等学校出身)

インタビュアー 緋田 亮(女子高等学校教諭)

山内慶太(常任理事)

高校2年時に行ったドイツ語の授業内でのクリスマスパーティー

高校2年時に行ったドイツ語の授業内でのクリスマスパーティードイツ語を学ぼうと思ったきっかけ

──お二人が、「女子高多言語教育」のプログラムでドイツ語をやってみようと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

山瀧:私は昔から音楽をやっていて、今は大学のワグネル・ソサイエティー・オーケストラでホルンを吹いています。女子高の時もワグネルで、音楽に携わっていると、ドイツやオーストリアの作曲家の譜面を見る機会も多く、そこにドイツ語で指示が書いてあるんです。「その意味が自分でわかるといいな」と思っていた時、女子高の多言語教育でドイツ語を学んでいた先輩から「ドイツ語の授業は少人数で、話す機会も多くて楽しいよ」とアドバイスをもらったことがきっかけで、学んでみようと思いました。

鈴木:私も山瀧さんと同じく、音楽がきっかけです。今も吹奏楽のウインドアンサンブルでパーカッションを担当しています。女子高の時はマンドリンクラブでしたが、ピアノも弾きます。ピアノの楽譜は指示はもちろん、合唱用のものだとドイツ語の歌詞が書いてあることもあります。その意味を理解して弾くのと、理解しないで弾くのでは演奏のクオリティも変わってくるのではないかと思ったことが、ドイツ語を学ぼうと思ったきっかけです。

──なるほど。2人とも音楽がきっかけだったのですね。

鈴木:はい。女子高では、ドイツ語のほかに中国語、フランス語が第二外国語の選択肢にあるのですが、中国語は漢字を使うなど、日本語との類似点もある一方、ドイツ語、フランス語は一から勉強しないとわからない言語です。でもどうせやるなら、「やった甲斐があった!」と思えて、なおかつ英語の通じない語圏で、その国で話されている言語を学びたいと思ったことも、ドイツ語を選んだ理由です。

──実際に歌詞や指示の意味がわかると、演奏に変化はありましたか?

鈴木:シューマンの「献呈」という曲があるのですが、それこそこの曲の楽譜には歌詞が書いてあるんです。ドイツ語を学んでいたおかげで、単語の一つ一つの意味は拾えたのですが、文章全体の意味は、古いドイツ語の表記もあるのでわかりませんでした。もし機会があれば、自分で全ての意味を理解した上で、もう一度弾いてみたいと思っています。

女子高のドイツ語の授業を受けて

──女子高ではドイツ語の授業は1週間にどれくらいあるのでしょうか?

鈴木:2、3年の時に授業を受けたのですが、2年生の時には連続した2コマの授業が週に一度、3年生の時にはそれに加えて、別の日に1コマ、授業があります。

──実際に授業を受けてみて、いかがでしたか。

山瀧:先輩の言っていた通り、少人数のクラスだったので、何でも質問していい雰囲気があったのは有り難かったですね。授業の内容としては文法を重視していたのですが、わからないことがあったらすぐに質問することができました。

担当された奥山先生が幼少期にドイツに住んでいらしたとのことで、その時のエピソードを交えて、実際にどのように文法を使うのかなどを教えてくださったのが印象的でした。また、クリスマスなどのイベントの際には、先生がシュトーレンなどのドイツのお菓子を持ってきてくれて、楽しかったですね。

鈴木:3年生の時には、一コマだけ、ネイティブのフランチェスカ・リット先生が担当されていたのですが、授業中は日本語も英語も禁止で、ドイツ語だけの授業だったんです。リット先生がドイツ語で話した内容を頑張って理解して、私たちもドイツ語で返すのです。

他の授業だと日本語で説明してしまうこともあるのですが、この授業ではそれが許されないので、全ての語句がわからなくても、内容を理解しようとするし、先生もこちらの言いたいことを理解しようとしてくれる。そんな本気の関係があったので、自然とこちらの意欲も引き出されて、ドイツ語を喋るのって楽しいな、もっと話したいな、と思えるようになりました。大変でしたが、ネイティブの先生の授業があったことは自分にとって大きかったです。

──それはいい経験でしたね。先ほどクリスマスの話がありましたが、実際にはどのようなことをされたのですか?

山瀧:クリスマスパーティーを生徒たちで企画して、ゲームをしましたね。ドイツ語を使ったゲームで、単語の並び替えなどをやりました。

鈴木:非常に楽しかったです。

ドイツ語を学んで気づいたこと

──あらためて、ドイツ語を履修してよかったなと思った点はどこですか?

鈴木:英語は自分で学んだ、というよりも学ばされた、という感覚が強かったのですが、ドイツ語は自分で学びたい! と思って学んだ言語だったため、やり甲斐をとても感じました。文法も一通り学んだ後だと、なんとなく言っていることがわかってすごく嬉しかったです。英語と違う言い回しをする点も多くて、言語の背景にある文化や考え方の違いがわかって、多言語をやっていて本当によかったと思えました。

──ドイツ語を学んだからこそ、わかったことですね。「違い」というお話が出ましたが、何か面白いエピソードなどはありますか?

鈴木:面白いな、と思ったのは、ドイツ語の場合、文法が自由で、どの語が先頭に来てもいい、というところでした。 例えば英語だと、目的語が主語の前に来る、というケースは特殊な場合以外ないと思うのですが、ドイツ語だと冠詞や動詞の活用によって、だれが発話しているのかがわかるため、順番が入れ替わっても通じるということが面白いと思いました。

山瀧:女子高でドイツ語を勉強してよかったと思えたのは、実際に使われている生き生きとしたドイツ語によって授業を受けられたことです。文法を学ぶことは大学でもできますが、奥山先生の授業は実体験をもとにした、現地のトリビア等も交えたものだったので、わかりやすく、印象的でした。

あと、ネイティブのリット先生の授業やテストは会話を重視していて、実際に先生と話す機会も多く、これも大学ではなかなかできないことです。

──授業を受けた後、ドイツ語に対する見え方も変わりましたか?

山瀧:そうですね。たとえば英語の仮定法で、If I were~などといいますが、なぜwereを使うのか、正直わかっていませんでした。けれどドイツ語の文法が元になっているという話を聞いて、納得することができました。

鈴木:ドイツ語を学んでから英語に触れると新たな発見があります。英語とドイツ語は似ている部分もあって、関係代名詞などは発想的には似ている部分が多いです。ドイツ語を学んだことで、英文法もより納得できる点が増えました。

──女子高からドイツ語を学んできて、今大学でも続けているかと思いますが、女子高時代に学んでいたことで、何か利点などは感じますか?

鈴木:未修の方に比べて、第二外国語に対する苦手意識は少ないかと思います。ただ、女子高の時は、テスト期間ではどうしても進学にかかわる科目を優先してしまって、正直忘れかけた文法などもありました。ただ、今こうして大学でもう一度、学ぶことで、しっかりと文法を頭に定着させることができますし、また大学の先生の教え方に基づく理解をすると、同じ文法でも違う観点から学ぶことができます。「より使えるドイツ語を学べている」という感じがします。

山瀧:今大学で教わっている先生は、「言語としてのドイツ語」に向き合ってきた先生で、「ドイツ語を私たちにどう教えるか」についてすごく心を配ってくれています。だからこそ、文法をすごく詳しく教えてくださるので、高校2年間で必死に学んでいたドイツ語を、今改めて整理して学んでいるかのような、不思議な感覚があります。当時「点」として学んでいたものを今結んで「線」としているかのように。今、全体像がわかりマッピングしているような感覚があります。

──今もお2人は音楽を続けているとのことですが、ドイツ語を学んだことで、役に立った点はありますか?

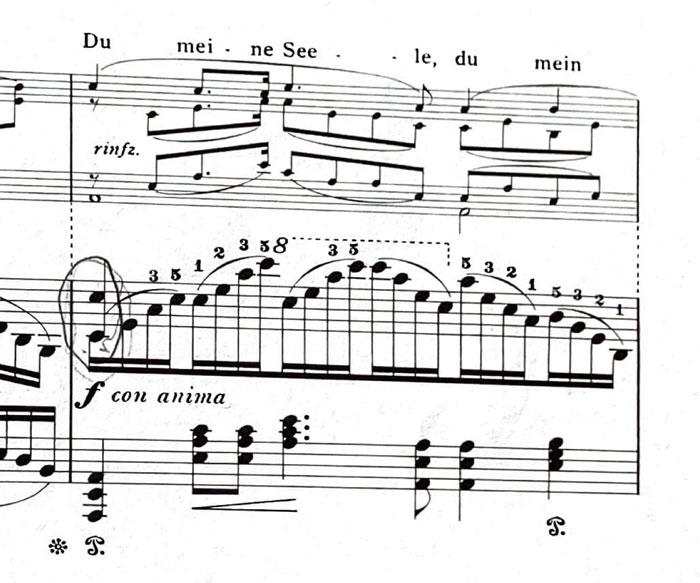

鈴木:先ほど挙げた「献呈」という曲ですが、音楽記号で「だんだん大きくしてここで一番大きく弾いてください」と書いてある部分があるんです。そこのドイツ語で書かれた指示を解読すると、歌詞で「こういうことを思っているのはあなただよ」の「あなた(Du)」の和音を一番強く弾け、とあるんです。それを意識して弾くことで、「献呈」の題名通り、「あなたに捧げます」という思いを強く抱いて演奏することができました。

あと、楽譜を見ていると、わからない音楽記号がどうしてもあって、その時は意味を調べるのですが、たまたまその記号の近くに英語の「slow」にあたる「langsam」という単語が書いてあったんです。ドイツ語を学んでいたお蔭でどういう意味なのか調べなくてもわかりました。

「献呈」の楽譜

「献呈」の楽譜(優しい雰囲気の抒情的な場面が終わり、ピアノ伴奏によるユニゾンの連符を1小節挟んだのちに、主題のメロディに再び戻ってきます。冒頭と同じメロディですが、強弱記号がfになっており、再び始まる主題のメロディに対して「du」、「君」を想いながら、より感情をこめて演奏することができます。)

山瀧:ワーグナーの曲を演奏していた時の話ですが、「gewichtig」という指示が楽譜に書いてあったんです。辞書を引くと「重たく」としか出てこないのですが、これは「wichtig」の派生語で、英語で言えば「important」の意味なのですが、それが理解できると、「この部分は大切に弾いてほしいんだな」というニュアンスがわかりました。ドイツ語を学んでいてよかったなと思えた瞬間でしたね。

また、大学に入ってからドイツ在住の先生に指揮をしていただくことがあって、その時に先生がドイツ語で指示をするのですが、その意味がわかるのが楽しいです。

──音楽辞典に書いてある音楽記号の説明以上のことを読み取れた、ということですね。今は演奏だけではなく、歌劇などを見る機会も増えていると思いますが、新たな発見などはありますか?

山瀧:オペラなどはまだ見る機会が少ないのですが、見てみたいですね。ドイツ語版のものにもチャレンジしてみたいです。

ドイツ語の活かし方

──今後、ドイツ語を学んだ経験をどのように活かしていきたいですか。

山瀧:直近の目標としては4年生のワグネルの演奏旅行でヨーロッパに行くのですが、ドイツにも行くので、現地の方とドイツ語で話してみたいですね。

鈴木:今年(2025年)の2月から3月にかけて、ドイツのアーヘン工科大学に短期留学するのですが、そこで現地の方とドイツ語でコミュニケーションを取ることを楽しみにしています。実践でどれだけ自分のドイツ語が通用するのか、確かめたいですね。

また、現地で日本語を学んでいる方とも交流する機会があるとのことなので、向こうの人たちから見たら私たちがどう見えるのか、現地の方が教えてくれる考え方や文化をぜひ知って、交流していきたいです。

──女子高から学んできたドイツ語が、現地でどれだけ通じるのか、非常に楽しみですね。

女子高で第二外国語としてドイツ語を学ぶ機会があるということは、英語や日本語などを相対化してくれるという、とてもよい影響があるのだなと感じました。

本日はどうも有り難うございました。

(参考) 女子高等学校は、ドイツ連邦外務省が展開しているイニシアチブ「未来のパートナー学校」(PASCH)のネットワークにも2023年12月から加わっています。

新PASCH校: 慶應義塾女子高等学校 - Goethe-Institut 日本

サイトマップの始まり