ヘッダーの始まり

- ホーム

- 教育

- 一貫教育校(小・中・高等学校)

- 慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉

-

横浜初等部「Global Communication教育」

一貫教育校の「多言語教育」

慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉

一貫教育校の「多言語教育」

(2025年2月掲載)

横浜初等部「Global Communication教育」

マーク・クリスチャンソン(Mark Christianson)さん

慶應義塾横浜初等部教諭

インタビュアー 山内慶太(常任理事)

アラビア語の体験講座の様子

アラビア語の体験講座の様子「GC」という名前に込められた意味

──マークさんは、横浜初等部の開校時(2013年)から英語教育を担って来られましたが、最初に教科名に「英語」ではなく「GC(グローバル・コミュニケーション)英語」を提案されました。

マーク:「GC英語」という名前にした最大の理由は、横浜初等部に通う生徒たちが、将来、10年後、20年後、30年後に日本と世界のために何を一番しなければいけないかと考えた時、それは「グローバル・コミュニケーション」だと思ったからです。つまり「世界の人と伝え合う力の基礎」を身に付けるということを強調したかったのです。ただ勉強として英語ができるというのではなく、効果的に他の国、文化の人と協力ができる人になる基礎づくりを小学校の時に目指したいと思い、提案しました。

──「効果的に他の国、文化の人と協力ができる人になる」ために小学校時代に大切な力は具体的にはどんなことだとお考えですか?

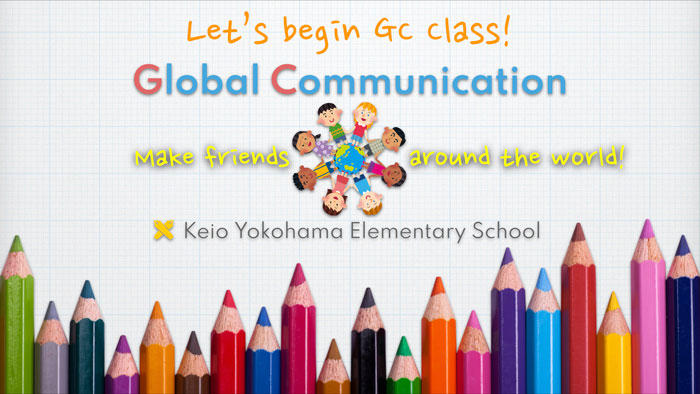

マーク:「能力」(skills)も大切ですが、それよりも「心」(values)が大切です。「GC」の低学年の授業で毎回くり返すモットーは“Make friends around the world”です。高学年では”make a peaceful world”なども追加し,初等部生はモットーを言えるだけなく、書けるようにもなります。小学生の段階で、他の国の人と友達になりたいな、という心をもってほしいのです。また、実際に様々な文化の人とコミュニケーションする場を初等部で経験してみて、外国語を使ってみたら「通じた!」「気持ちを伝え合うことができた!」という自信とさらなる意欲をつけることが、GCの大切な基礎なのです。

(左)低学年のモットー

(左)低学年のモットー  (右)高学年のモットー

(右)高学年のモットー(スライドのデザインは同じくGC専任の同僚バックノール教諭による。)

もちろん伝え合う体験をし、自信をつけるためには発音など実際に自信がつく技術を持っていることや聞く力、他の人に質問を投げかけた時に相手の答えることをしっかり聞く態度、目をしっかり見て、相手の気持ちを考え、聞いてわからない場合には、あきらめるのではなく、One more time please? How do you spell that? と聞き返してみるなど、挫折しない心も大事です。相手の言うことが理解できるまで聞き、意思がお互いに通じる経験を積むことで、それが自信になり、さらなる興味・関心につながる、というサイクルを小学校の早い段階で実現することをGCでは目指しています。

英語以外にも触れる体験

──そのような中、英語だけでなく、英語圏以外の国の言葉・文化にも興味を持たせる工夫をいろいろとされていますね?

マーク:世界の実情である「多言語」「多文化」社会を生徒に少しだけでも体験してもらえるよう、英語以外の言語を学ぶ時間を2年生以上のGCカリキュラムの中に組み込んでいます。

2年生はポルトガル語とブラジル文化について学んでいます。挨拶やとても簡単な会話をポルトガル語で練習したり、1〜10の数字を言えるようにしています。ゲストの先生が簡単な会話練習のビデオを作ってくれて、それを使って「オブリガード」や「チャオ」と繰り返して練習した後、ゲストの先生に授業に来て頂き、2年生たちがポルトガル語を使って挨拶し、英語と日本語も使って交流します。

同じような流れで3年生は中国語、4年生はドイツ語、そして5年生はアラビア語を学んでいます。基礎表現のビデオをほぼ毎回の授業で1分ほど聞いて繰り返し、その後授業にゲストの先生が来て、その言語を使ってみる体験をします。

3年生の中国語であれば、1月の春節の頃に義塾の留学生が来てくれて、簡単な中国語の会話を練習したりします。「中国ではどういう生活をしていますか」などの質問をして交流する言語と文化の体験プログラムを提供しています。

アラビア語も多くの国で使われ、国連の主要言語でもあるので取り入れています。過去にはリビア出身の慶應外語のアラビア講座の講師が民族衣装で学校に登場してくださり、アラビア語やアラブ圏の文化について話をしてくれました。彼はアラビア文字のカリグラフィーが上手で、生徒の名前をひとりひとり書いてカードにしてわたしくれたりします。そうやってイスラームやアラビア語に親しむ体験講座をしています。今年はモロッコ出身の留学生が来て交流してくれる予定です。

また、6年生は全員国を1つ選び、ケニアならばスワヒリ語というように、その国の主要言語とその挨拶の例を調べてクラスの仲間と共有する活動をします。

──放課後の様々な国の留学生との交流はいかがですか?

マーク:毎年4月と10月に国際センターと学生部国際交流支援グループを通じて募集をかけ、放課後に来てくれる留学生を募ります。短期留学をしている学生を中心に、大体一学期に8カ国8人が1つのチームとして来てくれます。放課後、初等部に来て生徒とカードゲームをしたり、「GCチャレンジ」という語彙検定を手伝ってもらったりしています。

スウェーデン出身の留学生とGCチャレンジを行い、合格メダルをもらった笑顔の一年生

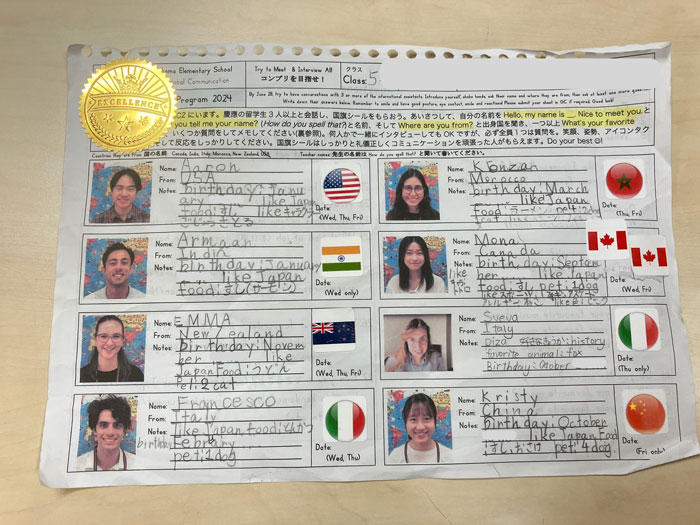

スウェーデン出身の留学生とGCチャレンジを行い、合格メダルをもらった笑顔の一年生高学年は「インタビューラリー」をします。留学生の写真が印刷してある紙を配布して、その人を見つけてインタビューをすると、その人の国の国旗のシールがもらえて、貼るんです。八カ国のシールが揃うと、コンプリートメダルがもらえるというようなことをやっています。

インタビューラリーの様子

インタビューラリーの様子留学生との交流はGCの基本的なサイクルに埋め込まれるようになりました。面接をして、よい交流をしてくれそうな学生を毎年採用しています。大体週に1,2回来てくれて、中には週に3回来てくれる方もいます。6〜7月と11〜12月の時期に週に3日ほど各国の大学生がGCルームや多目的教室に放課後にいて、交流できます。国旗やメダルのシール欲しさに集まる生徒もいますが、それがきっかけになり、学齢が上がるにつれて自主的にコミュニケーションをし、純粋に交流を楽しむ生徒も多くいます。

メダルシールを獲得!

メダルシールを獲得!世界中の人々と上手くコミュニケーションする力とは

──これから「GC英語」を「GC」という名称だけにしてやっていく予定とのことですね。このことにはどのような意味が込められているのでしょうか。

マーク:英語そのものは今ではAIがかなりできますので、自動翻訳をリアルタイムでAIがやってくれる世界に近づきつつあります。また、初等部生たちが大人になる頃、必要な外国語が英語だけだという保証もありません。では、小学生は何をできるようになるべきでしょうか? 10年後の世界に出る初等部生たちにとって、間違いなく大切となることは、どのような文化の人とも、思いやりをもって、上手にコミュニケーションをする力です。今は英語が共通語として便利なので、GCの授業では英語を外国語として学んで、コミュニケーションのために活用してみるという体験をしていますが、英語だけが大切なのではありません。世界の人と通じあうために様々なITツールも駆使しつつ、どうすると上手くいくのか、体験し、自信をつけていってほしいです。

そのためにはイギリスやオーストラリアの学校と提携して留学プログラムをつくっていますし、どのような交流や協力ができるか、そしてするべきなのか、という意識に焦点を当てていきたいと思っているのです。

中学に行けば英語を多く学びますし、留学の機会も増えます。英語のツールとしての重要性や外国語をしっかり基礎から学んで使えるようにするという学習と習得の体験は保持しつつ、国際的なプロジェクトでどのようにコミュニケーションができるかということに重点を移していきたいと思っています。

例えば、現在韓国の小学校と文通、交流など新提携を模索しています。また、今年度一学期に初等部の5年生はほぼ全員が台湾の小学校の5年生と1対1でペアリングされ、FLIPという非同期の動画交換サイトを使って個別にコミュニケーションをする試験的なプロジェクトに参加しました。今後クラスメイトは日本人だけではなく、世界各国の子どもたちと共に学ぶ、ということが実現できる時代です。初等部にはそれを可能にするデバイスとIT環境が整いつつあるので、その可能性も今後模索したいです。

英語はあくまで一つの道具であり、メインは「GC」ということでやっていきたいと思います。これがEnglish for Global Communication のEnglishを取って、Global Communicationという教科名に変更しようとしている理由です。

──マークさん自身もいろいろなGCの体験を子供の時からされてきたと伺っています。それが今の授業の展開などに生きているのですね。

マーク:そうですね。私自身は両親が宣教師であることから日本に来ましたが、両親は日本語はそれほど上手ではありませんでした。それで子供の時から、両親のための通訳、翻訳を行うことが多く、いわば2つの文化の橋渡し役をしていたのです。一方でアメリカに帰ると日本の生活が長いためにアメリカに慣れる時間も必要でした。2つの文化の間にいるという経験は、自分と全く違う文化背景の人とどうすれば上手に付き合えるかということを考えさせ、小さな頃から、いろいろ経験してきました。

また、大人になってからは中国で2年間大学で英語を教えたのですが、そこでの生活は、コミュニケーションのすれ違いがあったり、結構カルチャーショックもありました。ここでも言語と文化で失敗を重ねつつ、交流する中で少しづつ自信がついていくというような経験もしてきました。

──マークさんとGC科の今後の試みに大変期待しています。本日は有り難うございました。

毎年10月、英国交換留学先の学校から英国生16人が来校し、全校で交流する。

毎年10月、英国交換留学先の学校から英国生16人が来校し、全校で交流する。2024年には初めて「英国生によるクリケット講座・交流」を初等部西グラウンドで6年生対象に開催。

サイトマップの始まり