ヘッダーの始まり

- ホーム

- 慶應義塾について

- もっと知る

- 広報誌・パンフレット

- [塾]バックナンバー

- ステンドグラス一覧

-

ステンドグラス

ステンドグラス

小泉信三元塾長、没後40年

本年は没後40年にあたり、命日の5月11日には記念講演会も開催された。

今回は、慶應義塾の発展に力を尽くすとともに、日本社会にも多大なる影響を与えたこの人物の来歴を振り返る。

さらに、教育者、研究者、スポーツマン、文筆家、父など、多くの顔を持つ彼の、さまざまな側面からもその人物像に光を当てたい。

福澤先生のもとで育ち、慶應義塾で学ぶ

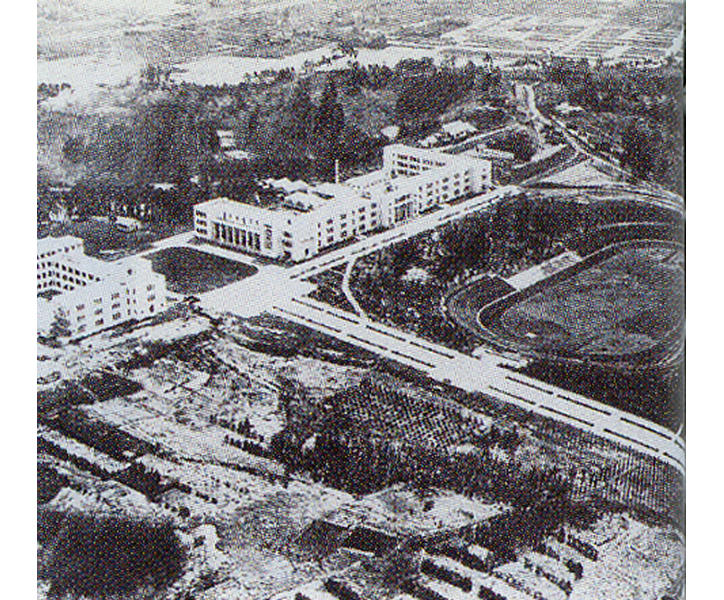

1932(昭和7)年5月、義塾創立75年記念式典開催。当時の林毅陸塾長は小泉を深く信頼し、どこへでも随行を命じたという。そして、翌年に小泉信三は塾長に就任する。45歳の新塾長を待ち受けていたのは、林前塾長より引き継いだ日吉キャンパス開設という大事業だった。

塾長として、義塾発展の原動力となる

塾長のリーダーシップのもと、今日ある総合大学としての義塾の陣容が整ってきたが、時代は戦時色を強めていった。1940(昭和15)年、小泉塾長は塾生に小冊子「塾の徽章」を配布。これは塾生に対する講演をまとめたもので、塾の徽章の光輝を守るべきこと、すなわち塾生が協力して義塾の名誉を傷つけないよう自覚し、身だしなみや礼節の水準を高めることを呼びかける文章であった。また、有名な「善を行ふに勇なれ」で締めくくられる日常生活の心得ともいえる「塾長訓示」を小紙片に印刷し、塾生に常時携帯させるとともに、各教室に掲示した。戦争色の強い時代にあって、それとは一線を画す内容に塾生は深い感銘を受けたという。

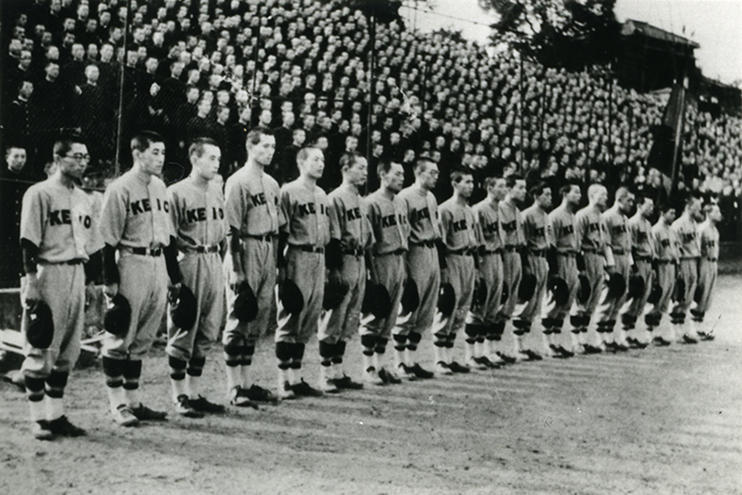

1943(昭和18)年、戦局悪化とともに文科系の学生に対する徴兵猶予停止の勅令が出され、学徒出陣が始まる。義塾でも多くの若者たちが学業半ばで戦地へ赴くことになった。そんな学生の意を汲み取った小泉塾長は、早稲田側に働きかけ、10月に早稲田の戸塚球場で「出陣学徒壮行早慶戦」が開催される。「最後の早慶戦」として知られるこのエピソードは戦地へ向かう塾生に向けた精一杯のはなむけだったと言えよう。出陣した塾生のうち、およそ500名は復学することはなかった。そして長男の小泉信吉(しんきち)も出征し、二度と還ることはなかった。

1945(昭和20)年、米軍機の本土空襲はいよいよ激しさを増し、4月には日吉・工学部校舎の8割が焼失した。翌月、医学部と三田地区でもそれぞれ施設の半分以上が焼かれ、小泉塾長も5月25日夜の東京大空襲により、顔面や両手に大やけどを負ってしまう。戦争が終わってみると、慶應義塾は全国の大学で最大の罹災校となっていた。

慶應義塾、戦後日本の先導者として尽力

また、文筆家として旺盛な著作活動を展開し、福澤研究にも力を尽くした。自ら福澤先生の書簡や著作の研究・解題を熱心に手がけるとともに、『福澤諭吉全集』の刊行を強力に支援。生前最後に刊行された小泉の著書は、岩波新書版の『福沢諭吉』である。

1959(昭和34)年、小泉信三はわが国の経済学発展に尽くした功績により、経済学者として初めて文化勲章を受章した。1966(昭和41)年、心筋梗塞により死去。近代経済学研究の先駆者、達意の文筆家、多くの教え子から敬愛された教育者、テニスや野球を愛したスポーツマン、そして慶應義塾のみならず、近代日本の師父として……小泉信三の生涯は、今も私たちの心に熱いメッセージを送り続けている。

<スポーツマン・小泉信三>

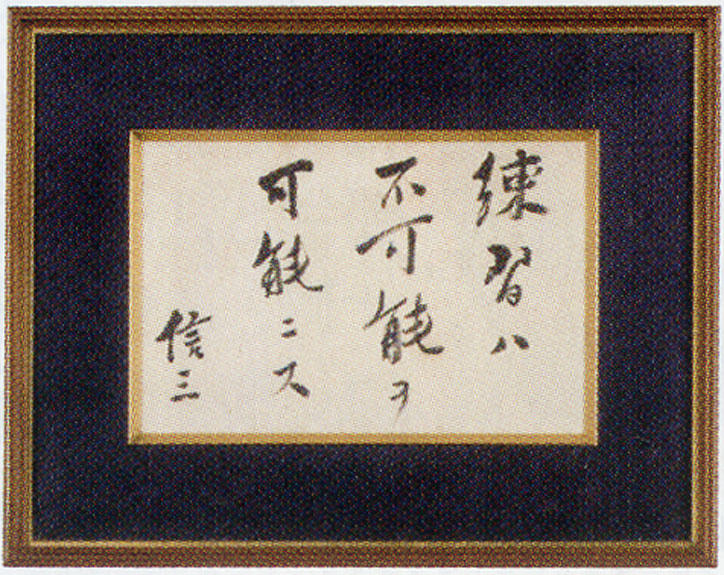

1902(明治35)年、普通部に入学した小泉信三は、たちまちテニスに熱中し早くも、大学生部員とともにプレーしていた。「庭球部では、日が暮れて最後にネットを片づける、冬の朝、霜よけのむしろを巻いて、どけるのが小泉だというようになった」(今村武雄著『小泉信三伝』)——朝早くから日暮れまでコートで練習に励むその姿は、日吉キャンパスのテニスコート脇にある石碑に刻まれた「練習ハ不可能ヲ可能ニス」という名言の原点を浮かび上がらせる。小泉がテニスを始めた当時、わが国のテニスはゴムボールを使った” 軟式“だった。そのパイオニアは東京高等師範学校(現筑波大学)で、東京高等商業学校(現一橋大学)がそれに次ぐ。やがて慶應義塾、早稲田が参画し、四強時代に突入。この頃が運動選手がスター扱いされた最初といわれるが、その一人が力強いフォアハンドストロークで鳴らし、普通部生にして義塾の大将をつとめていた小泉信三だった。そのフォームが新聞で紹介されたこともあったという。

大学部進学後も、スポーツへの熱情は失われなかった。当初、硬式への移行に反対していた小泉だが、英国留学中、地元クラブでのプレーやウィンブルドン観戦を経て硬式に開眼。1913(大正2)年、硬式テニス採用を決定した後輩たちに、留学先からワイルディング著『庭球術』を送った。その後、義塾庭球部は、熊谷一彌(後に日本初の五輪メダリストとなる)や山岸二郎、原田武一(共にデビス・カップ出場)を国際選手として輩出し、日本テニスの実力を世界に知らしめることになる。

1922(大正11)年から塾長就任の前年1932(昭和7)年までの期間、小泉信三は庭球部部長として部員たちと多くの時間を過ごした。

「私が選手を奨励したその方法は簡単で、ただ常に彼等と共に在るという一事に過ぎなかった」(『新文明』昭和26年10月号)と謙遜するが、小泉部長時代、慶應義塾は早稲田の黄金時代にピリオドを打ち、「庭球王国慶應」と称されるようになった。

小泉信三はテニス以外にも多くのスポーツを愛したが、特に熱狂的な野球ファンとして知られていた。もっとも好んだのは大学野球で「学生選手が、自分一人の個人的利害のためでなく、母校を代表してその栄辱のために戦うという、その理想主義が私に訴える」(昭和38年1月1日「報知新聞」)と述べている。また、「味方の旗色が好いと騒ぎ、悪くなると、ゾロゾロ帰りかけるものがある。いかにも頼もしくない仕業である」(小泉信三著『平生の心がけ』)というように観戦する態度やマナーに関してもスポーツマンシップを求めた。

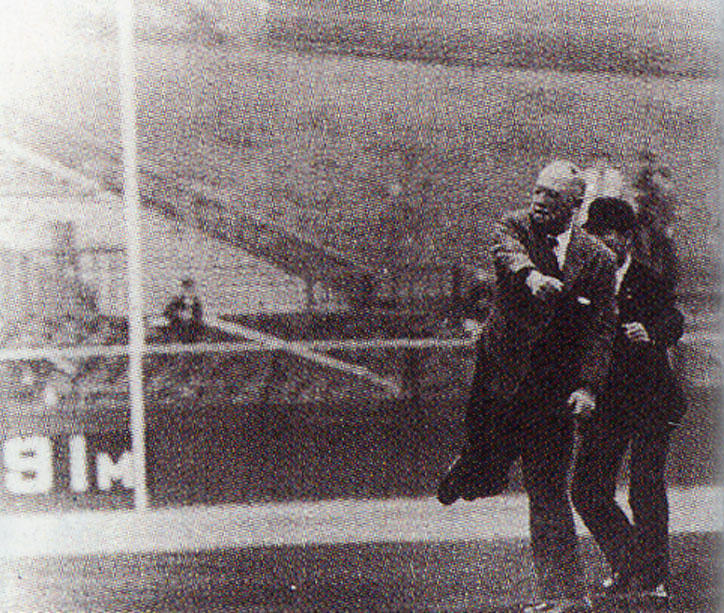

亡くなる前年、1965(昭和40)年には、満77歳を目前にして東京六大学春のリーグ戦始球式のマウンドに立ち、見事にストライクを投じる。その瞬間、固唾をのんで見守っていたスタンドの観衆は拍手喝采し、新聞各紙はその雄姿を一斉に報じた。没後10年にあたる1976(昭和51)年、野球体育博物館の特別表彰委員会は、満場一致で小泉信三の野球殿堂入りを決定している。

小泉は“スポーツが与える三つの宝” を「練習によって不可能を可能にするという体験」「フェアプレーの精神」「友」としている(慶應義塾体育会創立七十周年式典記念講演(昭和37年)より)。それらの “ 宝” はスポーツに限ることなく、一人の人間の生き方をも示しているのではないだろうか。

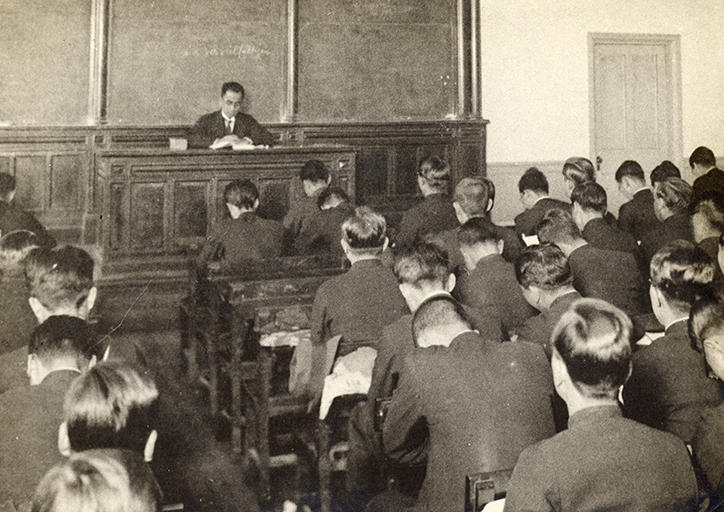

<教育者・小泉信三>

「小泉先生は弟子に与えるのみの先生であった。こちらから何とか恩がえしをしたいと思っても、先生が余りに充実しておられ実力と自信に充ちておられるので、その機会はなく、むしろ先生から学んだものを自分が自分のものとするということ以外に恩がえしの方法はないと思うのみであった」(『泉』昭和53年・No. 20掲載・「思い出すことども」)

「小泉先生のわれわれ門下生に対する思想上、あるいは学問上の指導態度はまことに民主的であり、リベラルであった。先生の意見に迎合的なものはかえって好まれなかった。何よりも真理を追求する態度、真実を求めての議論ならば、どんな先生の見解への批判もよろこんで聞いてくれた」(同上)

鋭いマルキシズム批判を展開した小泉だったが、その持論に敢然と攻撃を仕掛けてくる学生を大いに愛し、議論することを好んだ。もちろん、そうした勇気ある若者たちは、師の冷静かつ徹底した反論の前に、しばしば口惜しい思いを噛みしめることになるのだが。

木曜日になると、小泉邸の2階の部屋で師弟が夜遅くまで語り合う「木曜会」という集まりも開かれていた。ゼミナールの学生はもちろん、地方から上京して大学予科に入った学生にも出席を勧め、次第に参加者は増えていった。最高70人ほどの学生が、八畳と十畳の二間を打ち抜いた座敷にひしめき合って議論し、小泉はなるべく珍しい参加者に語らせようと努力したという。

こうした小泉門下生には、師とは思想的に対立するマルキストもいた。『日本資本主義発達史』の執筆者である野呂榮太郎もその一人。日本共産党の活動に従事するようになった野呂は、やがて官憲から目を付けられるようになるが、小泉は彼が自宅を訪れると、いつでも歓迎した。そして釈放された野呂が、心おきなく研究、著作に励めるよう、大学図書館の利用の便を図ってもいる。優れた才能と人柄を持つ学生に対しては、思想を超えて温かい教育者としての手を差し伸べた。そして、学問のみならず塾生の幅広い才能と可能性を開花させる名伯楽でもあった。

「……先生の勤奨したのは、単に学問研究ばかりではなく、学生生活のあらゆる分野にわたつて、スポーツでも、音楽でも、文学でも、その他趣味芸能でも、すべての分野において逞しく開花することを念願せられたので、先生の塾長時代は軍靴の響が次第に重く聞こえるようになつたときではあつたが、それにもかかわらず塾の学生々活はかなり明るく潤おいに豊んだものであつた」(『小泉信三先生追悼録』所収「小泉先生を憶う」(富田正文))

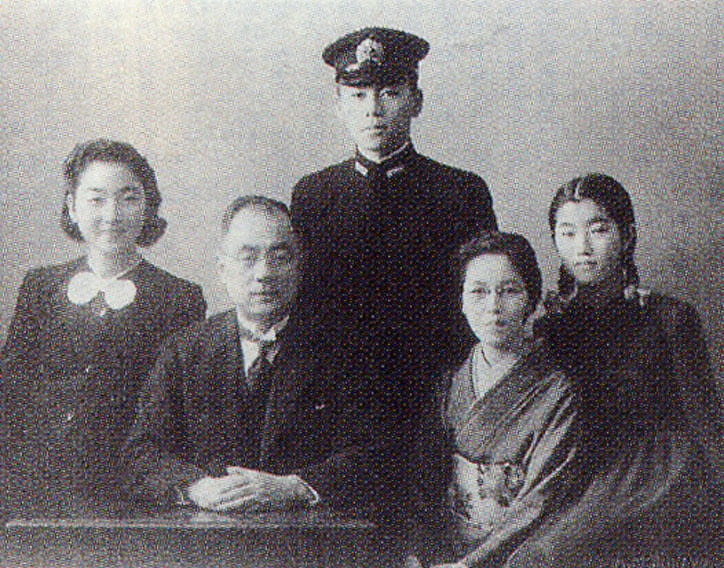

<父・小泉信三>

『父小泉信三』によると、父は外食や旅行などに、たびたび娘たちを連れていったが、塾長就任後、決して信吉を同行させなかった。息子とはいえ、塾長が特定の塾生を連れ歩くのは良くないという理由が一つ。さらに、男の子は将来自分で運命を切り拓くことができるが、女の子は結婚後にどういう境遇となるかわからない。そのためにいろいろな経験をさせておく……との父としての思いもあったようだ。また、信吉にキャッチボールや相撲の相手をさせた時、父は容赦なく強い球を投げ、大柄な身体で息子を投げ飛ばした。娘からはそんな兄の境遇は気の毒にも感じられたようだが、この家庭教育の成果は父の期待通りに運んだようだ。「父はこうしてきたえた兄が、だんだん頼もしく成長して、父の話し相手になってくるのを内心、ひどく嬉しかったのだろうと思う」(『父小泉信三』所収「兄・信吉」(秋山加代))

しかし、信吉の死後、ちょうど『海軍主計大尉小泉信吉』の筆を起こしかけた頃、「僕は、おにいに何もしてやらなかった。女の子は連れて出かけたが、男の子は一人でやれ、と言った。可哀相そうなことをした」と暗然とした面持ちで述懐したことがあったとも、先に掲げた『父小泉信三』に記されている。

小泉家の家族の食卓では、父が団欒の主役であった。

「食事は父の話を聞きながらである。それに馴れているので、子供の頃よその家によばれ、無口なお父さんと一緒に食卓につくと、言葉の通じない国に行ったような気がした」(小泉タエ著『届かなかった手紙─父小泉信三との日々』) 「父はよく食べた。そしてよく喋った。だから食事の時間も長くかかり、終わりの頃は皆すんでしまって、父の手元、口元を眺めていることがよくあった」(『父小泉信三』所収「食卓」(秋山加代))

また、筆まめな父でもあった。小泉タエ著『父母の暦』では、わずか3歳の娘に「タエコサン キゲンハドウデスカ アマリナカナイホウガ ヨイ コイズミシンゾウ」と記した絵葉書を上海旅行中に送ったことが書かれている。兄や姉に対する負けん気からよく泣いていた末っ子に対する父の気遣いであったのだろう。

多忙な父にとって、食卓や手紙は子どもたちとのコミュニケーションを図る貴重な機会であったようだ。そして、子どもたちと父とのやりとりの中には、つねに少なからぬユーモアが含まれていた。たとえば、結婚後、英国での生活を経験した長女・加代からの電話に出ると、「オォ!!ハヴ アイザ オーナー トゥ スピーク ダッチェス ア、キ、ヤ、マ」と「わざわざオックスフォード風にどもりどもり」(『父小泉信三』所収「電話」(秋山加代))英語で応対し、そのことをとても楽しんでいたという。

サイトマップの始まり

ナビゲーションの始まり